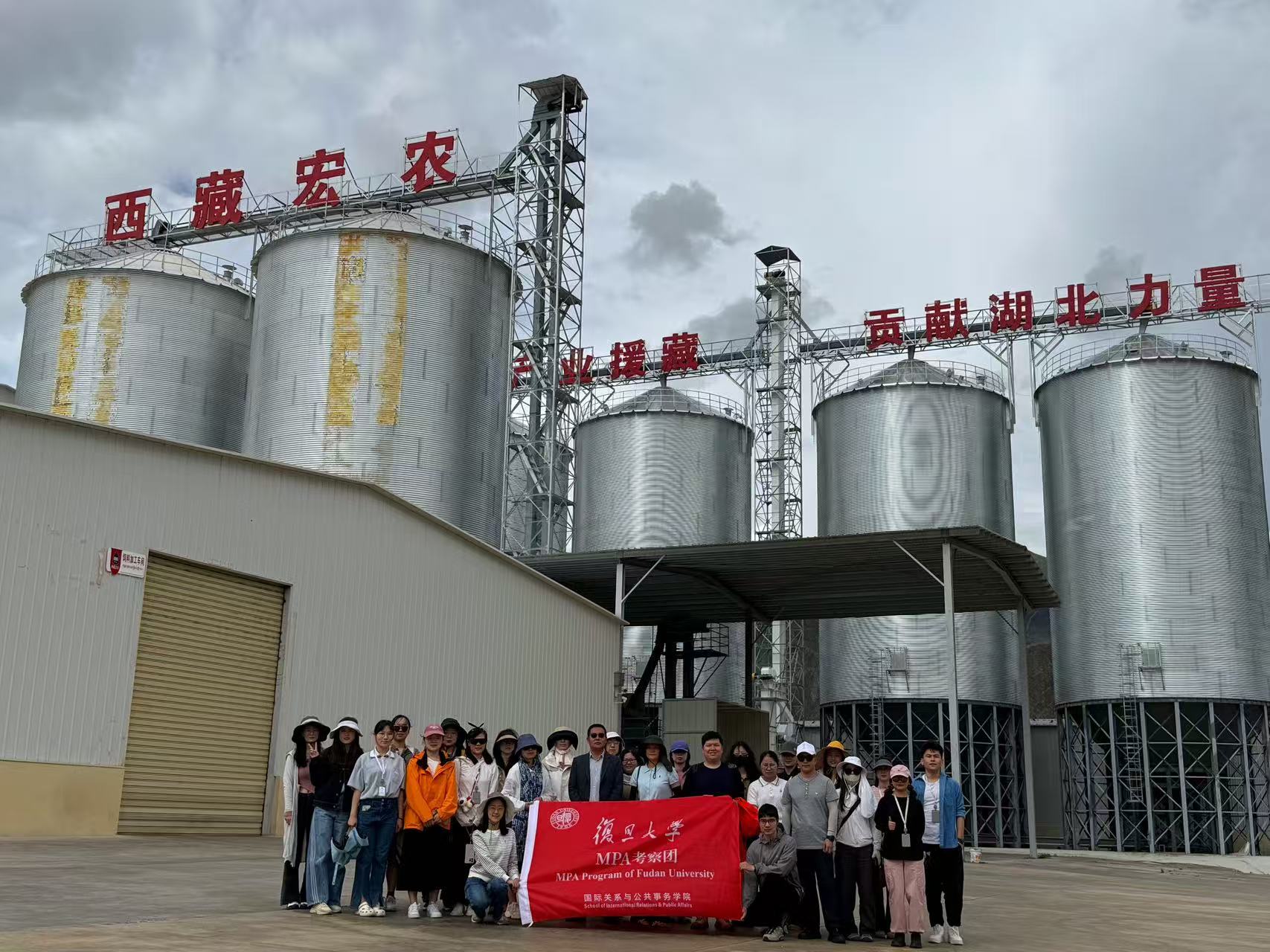

2025年7月,雪域高原盛夏时,天朗云阔,山河澄明。复旦大学国际关系与公共事务学院MPA暑期社会实践团队一行27人,奔赴西藏林芝、山南、拉萨等地,围绕“铸牢中华民族共同体意识”主题开展深度调研。队员们以脚步丈量高原,用专业对话治理,借文化体悟团结,这场行走中的“大思政课”,不仅让理论落地,更展现了新时代公共管理人才的使命担当与赤子情怀。

林芝篇:以政务温度、生态韧性织密边疆治理网

当经幡掠过尼洋河的风,青稞田环绕着雪山下的城镇,实践团首站抵达林芝——这座藏东南的“高原江南”,正以多元治理实践诠释边疆发展的活力。团队循着“民生服务—生态保护—基层团结”的脉络,在政务大厅的高效服务里、峡谷林海的生态实践中、街道社区的烟火气中,解码林芝“以人民为中心”的边疆治理逻辑。

一、政务服务中心:解锁“高效办成一件事”的高原方案

为探源“高效服务”的底层逻辑,团队聚焦12项高频民生事项展开深度调研:翻阅“开办餐饮店一件事”指南,从工商登记到消防环保要求,藏汉双语标注的流程表让信息壁垒消弭;模拟体验“教育入学一件事”,从材料审核到结果反馈,全程衔接顺畅让“便民”直抵民心。而中心的创新举措更显边疆治理智慧:2023年推行的“清单+窗口”模式,将243个高频事项的材料、时限清单通过微信公众号与线下海报同步推送,藏乡群众足不出村就能查准办事信息;2个“无差别”综合窗口整合156项业务,8个“分领域”专区覆盖207个服务事项,彻底告别“跑多窗、反复跑”——2024年中心办结事项431332件、同比增长32.4%的数据,正是这份“效率”的最佳注脚。

更让团队触动的是服务中的“边疆温度”:“林芝政务专递”为全国群众免费寄递审批结果,2024年284件邮件跨越山海送上门;为企业节省47万余元开办成本的“大礼包”,让创业者轻装上阵。“在边疆,政务效率不仅是治理能力,更是凝聚民心的纽带。”调研笔记里,队员们写下这样的感悟。

二、峡谷与街道:生态保护与民族团结的治理实践

离开政务大厅,团队深入雅鲁藏布大峡谷——这条世界最深峡谷,藏着林芝“生态优先”的治理密码。沿着生态步道前行,队员们看到景区将旅游开发与生态红线精准衔接:观景台采用环保建材,游客动线避开珍稀植被区,藏族向导讲解时总会穿插“保护雪山就是保护家园”的理念。“既要让游客看见峡谷的美,更要让子孙后代留住这份美。”景区工作人员的话,印证了边疆地区“绿水青山就是金山银山”的实践路径。

而巴宜区白玛岗街道办的调研,则让团队触摸到边疆治理的“神经末梢”。网格化管理员拿着藏汉双语的“矛盾调解手册”,记录着“小事不出楼栋、大事不出街道”的治理经验。“我们把政务服务延伸到社区,把民族团结融入日常。”街道工作人员介绍,通过“民族文化共建日”“邻里互助队”等活动,不同民族群众在共商共治中凝聚共识,让基层治理成为筑牢中华民族共同体意识的“基石”。

从政务大厅的高效服务到峡谷林海的生态守护,从街道社区的民族团结实践到青稞田间的民生温度,林芝之行让实践团深刻认识到:边疆治理的密码,藏在“为民办事”的细节里,藏在“生态与发展”的平衡里,更藏在“各民族同心同行”的凝聚力里。

山南篇:以团结为基、发展为翼,绘就边疆治理新画卷

一、统战部里话团结:筑牢民族共同体意识的“山南实践”

实践团首站走进山南市委员会统一战线工作部,一场开放式调研讨论会,揭开了山南民族工作的生动图景。作为国家认定的边境市,山南市下辖12个县(区、市),其中4个为边境县(市),常住少数民族达29个,民族工作早已成为当地统战工作的核心重心。

“2021-2025年是民族团结创建周期,2025年就是收官之年。目前我们已有5个县创建为‘全国民族团结示范县’,12个县都是‘自治区级民族团结示范县’,现在重点要做的是巩固提升创建成果。”统战部民促科作人员的介绍,让我们对山南的民族团结工作有了清晰认知。围绕习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,当地按照自治区“四大工程、六项行动”布局,推进民族工作入脑入心、“九进工程”、国家通用语言普及等10项具体工作,力求“有形有感有效”。

交流中,我们也了解到高原边境地区统战工作的挑战:基础设施相对不完善、需应对海外负面报道、早期民族间语言沟通不畅等。但山南以“民族团结”为根基,给出了破题答案——通过援藏政策、边境小康村建设改善基础设施,让群众住上新房;依托雍布拉康下社区藏戏文化发展民俗旅游,统一运营民宿、组建演出队,既让群众收入增加、普通话水平提升,更拉近了民族间的距离。13批驻村干部下沉基层“同吃同住同劳动”,工作理念从“管理”向“服务”转型,国家通用语言普及让儿童沟通无虞,草场保护补助、边境补助让群众生活更有保障……每一项举措,都在书写“以发展促团结”的山南答卷。

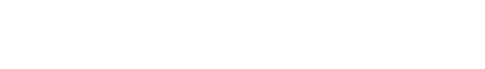

二、合作社中见匠心:巴桑书记引领下的“指尖经济”突围

离开统战部,实践团来到民族哗叽手工编制专业合作社,指尖翻飞间,藏式传统织物的独特魅力扑面而来。在这里,我们不仅见证了哗叽手工编制的完整生产过程——从羊毛筛选、染色到编织,每一道工序都承载着藏族传统技艺的精髓,更听闻了巴桑书记带领合作社突围的动人故事。

创业初期,合作社面临着技艺传承断层、市场渠道狭窄、资金短缺等多重难题。巴桑书记没有退缩,他一方面走访当地老手艺人,记录整理濒临失传的编织技法,开设培训班免费教授村民技艺;另一方面,主动对接内地市场,带着手工制品参加各类展会,讲述哗叽织物背后的民族文化故事,逐步打开销路。如今,合作社不仅让数百名藏族妇女实现“家门口就业”,更让传统哗叽织物成为山南特色产业的一张名片,既传承了民族文化,又带动了当地经济发展,让“指尖技艺”真正变成了“指尖经济”,为民生改善注入了强劲动力。

三、陈列馆内忆变迁:从封建农奴制到社会主义的“跨越之路”

在西藏民主改革第一村陈列馆,一段厚重的历史缓缓铺展在我们眼前。这里是克松村,也是西藏民主改革的“第一站”,见证了西藏从封建农奴制向社会主义制度的伟大跨越。

馆内的一张张老照片、一件件实物展品,无声地诉说着过去的苦难与如今的幸福。曾经,农奴们被剥夺土地和人身自由,过着食不果腹、衣不蔽体的生活;1959年,民主改革的春风吹遍雪域高原,克松村率先实行土地改革,农奴们分到了土地、房屋和牲畜,第一次成为了自己命运的主人。如今的克松村,新房鳞次栉比,道路宽敞平坦,村民们过上了吃穿不愁、教育医疗有保障的好日子。

讲解员的深情讲述,让我们深刻认识到:西藏民主改革不仅是一场社会制度的变革,更是一场关乎百万农奴命运的“解放运动”。正是这场改革,为西藏的发展奠定了坚实基础,让西藏走上了团结、进步、繁荣、发展的康庄大道。

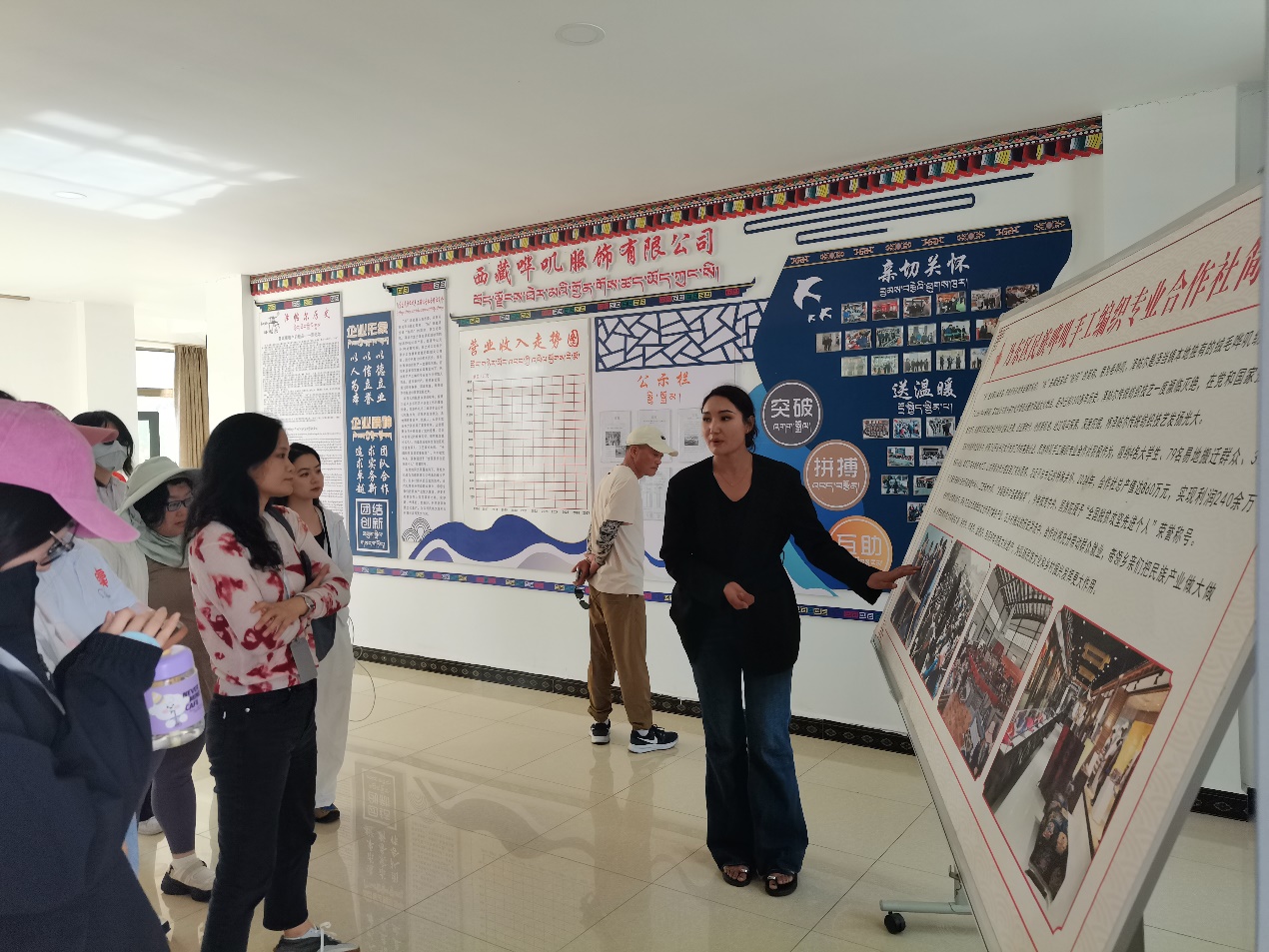

四、养殖场里探发展:现代农牧业赋能高原的“创新实践”

实践团在山南的最后一站,来到了西藏宏农农业发展有限公司。走进养殖场,现代化的设备、科学的管理模式,彻底打破了我们对高原农牧业的传统印象。

“我们的二期饲料加工设备、养殖设备以国产为主,像武汉产的鸡笼,手感光滑无刺,鸡在里面舒适度很高;虽然部分关键设备核心部件进口,但现在很多国产设备在性能和材料上已经超越了进口设备。”公司工作人员的介绍,让我们看到了国产设备的崛起。在饲料管理上,养殖场通过多渠道调配玉米、豆粕,建立大容量储存罐,有效应对西藏冬季或疫情时的货运难题;在养殖管理上,根据鸡的不同日龄调整营养配方,依托西藏“净空净水”的环境优势,减少疫苗接种次数,产出的鸡蛋富硒、微量元素和氨基酸含量高,可生食且安全有保障。

更让我们惊喜的是,养殖场还利用鸡粪生产有机肥,研发出青稞专用、水果专用等西藏专用有机肥,不仅解决了环保问题,还改良了土壤,打造了23亩梯田种植示范区,实现了“养殖—粪污处理—种植”的循环发展。这种“生态+产业”的模式,既保护了高原生态环境,又推动了现代农牧业发展,为山南的乡村振兴和经济高质量发展提供了有力支撑。

从统战部的民族团结实践,到合作社的特色产业突围,从陈列馆的历史变迁,到养殖场的现代农牧业发展,山南之行虽短,却让复旦大学MPA实践团收获满满。我们看到了边疆治理的“民生温度”,感受到了民族团结的“强大力量”,更见证了高原发展的“蓬勃活力”。未来,我们将把这次实践中的所见所闻、所思所感,转化为学习和工作的动力,为边疆地区的发展贡献自己的一份力量。

从统战部的民族团结实践,到合作社的特色产业突围,从陈列馆的历史变迁,到养殖场的现代农牧业发展,山南之行虽短,却让复旦大学MPA实践团收获满满。我们看到了边疆治理的“民生温度”,感受到了民族团结的“强大力量”,更见证了高原发展的“蓬勃活力”。未来,我们将把这次实践中的所见所闻、所思所感,转化为学习和工作的动力,为边疆地区的发展贡献自己的一份力量。

拉萨篇:以文化交融、产业振兴筑牢团结稳定根基

在庆祝西藏自治区成立60周年即将到来之际,实践团在西藏的最后一战抵达了西藏的首府——拉萨。从踏上拉萨那片土地的一刻起,实践团便感受到街头处处洋溢着的浓浓的喜庆氛围。市区主干道的路灯杆上,崭新的国旗与彩旗有序悬挂,鲜艳夺目。人行天桥的装饰板上国旗、石榴籽、牡丹花、浪潮、山川、连心结、雪山与哈达等元素相互交融,别具地域特色。工作人员紧锣密鼓地布置花坛,五彩的花卉将为城市增添斑斓色彩。此外,各大广场、公园也在准备迎接八方来客。拉萨正以最美姿态,迎接这一重要时刻。

一、文化体验与学术交流:感受拉萨的多元魅力

到达拉萨的当晚,实践团集体欣赏了《文成公主》藏文化大型实景剧,该剧以拉萨自然山水为背景,讲述了1300多年前文成公主与松赞干布和亲的历史故事,以藏汉民族交流史为背景,用现代舞台艺术形式,传唱藏汉和美的千年赞歌,也让实践团切身感受到西藏拉萨弘扬主旋律文化、推动民族大团结的努力。

在西藏大学,实践团在其经济与管理学院开展了亲切友好的访问交流,双方就MPA学科建设、公共管理的地域特色、边疆少数民族地区的基层治理、内地与藏区的教育、经济、文化合作交流等话题进行了坦诚深入的讨论。

二、产业考察:见证拉萨的经济发展

在曲水县才纳乡,实践团实地考察了当地大力发展的特色种植业、净土健康产业,依托地域优势,在特色种植业、净土健康产业的带动下,才纳乡发生了巨大的变化,原本不起眼的小乡镇,从昔日名声在外的贫困乡变成了闻名遐迩的富裕乡。实践团的参访考察过程中感受到国家和各级地方政府通过发展藏区经济完善社会治理、通过发展藏区经济提高藏区人民生活水平的美好愿望和生动实践。

三、历史文化感悟:增强维护团结稳定的责任感

在后续行程中,实践团先后参访了西藏百万农奴解放纪念馆、布达拉宫等重要场所。在西藏自治区博物馆百万农奴解放纪念馆,一张张历史图片、一件件实物无声诉说着千百年来百万农奴的真实生活写照,实践团的全体成员也在新旧时代的对比中看到未来的无限光明和美好。在布达拉宫,实践团全体成员们在走过的每一个脚步中丈量着历史与现实的厚重,感悟着世事的沧桑变化,更加深刻地认识到维护国家稳定统一、推动民族团结繁荣的重要意义和历史责任感。

行而不辍,未来可期。当专业知识在高原热土找到落点,“把论文写在祖国大地上”便不再只是口号,而是脚下一步步踏出的印记。队员们一致表示,将把此次西藏之行的所见所思转化为公共管理学术研究与基层治理实践的鲜活素材,让青春脉搏与祖国同向、与时代同频,在强国建设、民族复兴的壮阔洪流中跑出复旦青年的“加速度”。

(供稿:复旦MPA暑期社会实践之西藏项目团队)