“我会牢牢记住你的脸,我会珍惜你给的思念,这些日子在我心中,永远都不会抹去……”即将离开粤港澳大湾区的我、即将与朝夕相处小伙伴们告别的我,在归途的大巴车上,不自觉地哼起了这首歌。车窗外的海景飞速倒退,一如这八天转瞬即逝的时光。

一、崭新澳大 风光如画

在地理上的横琴岛东部边缘正中,坐卧着一个特殊的存在——澳门大学横琴校区(由澳门特别行政区实施管辖)。横琴岛又名仙女澳、横琴山、大横琴岛、小横琴岛,位于广东省珠海市香洲区横琴镇,与澳门三岛仅一河之隔,为珠海市146个岛屿中最大岛屿,面积基本是澳门总面积的3倍,且其中有90%的土地是未建设土地,这就为横琴粤澳深度合作区的设立提供了广阔的未来空间。

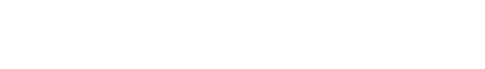

很幸运地遇到一位同样来自上海,目前在澳大就读的博士小哥哥,为我们带来了一场非常专业的校园导游。同学们对大学概况、校园建设、特殊文化地理特征、学校发展目标与前景等都获得了很多了解。澳门大学前身为1981年3月28日成立的东亚大学;1991年由私立转为公立并更名为澳门大学;2014年8月正式迁入位于广东省珠海市香洲区横琴岛的新校区。经过全新规划并建设的新校区,建筑美轮美奂、景观水木相交,给人以非常充沛的直观感受。

二、粤澳合作 独特奇妙

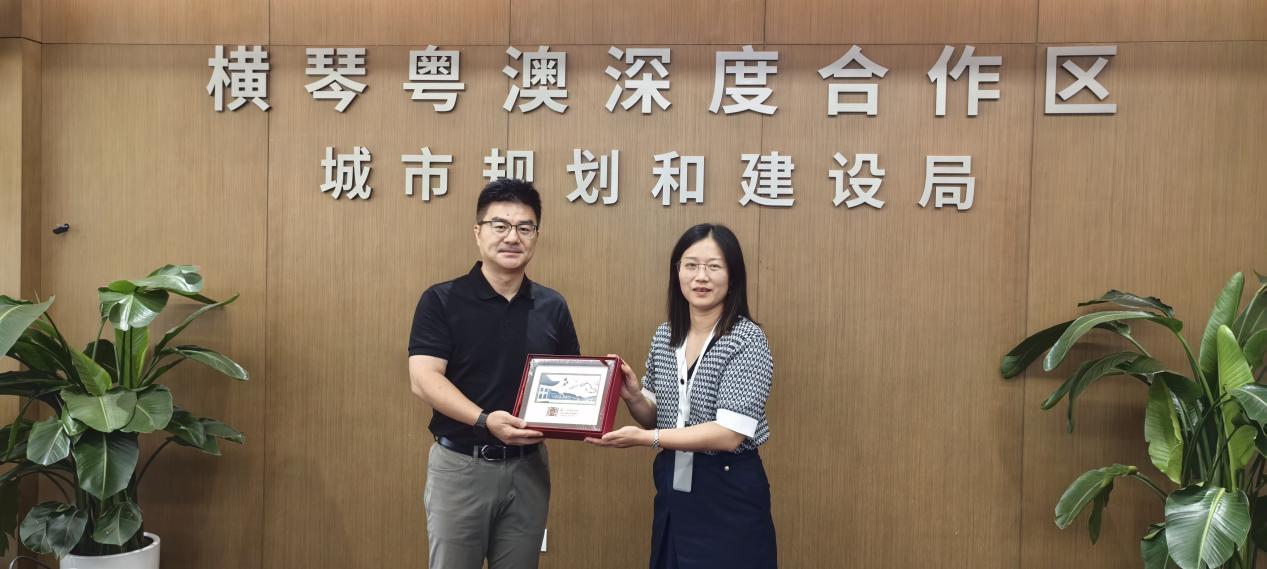

围绕“促进澳门经济适度多元发展”这条主线,国家赋予合作区“促进澳门经济适度多元发展的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间、丰富“一国两制”实践的新示范、推动粤港澳大湾区建设的新高地”四大核心战略定位。七月的风,带着南海的温润,轻拂着珠海这座海滨城市的面庞。7月4日上午,从澳门酒店出发,短短十几分钟的车程,便抵达了横琴口岸。过关后,我们一行28人,就直奔横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局,展开期待已久的深度调研。踏入那扇门,仿佛开启了一扇通往未来的窗。

在会议室里,工作人员热情洋溢地介绍着合作区的生动实践与规划蓝图。在“共商、共建、共管、共享”的理念引领下,两种社会制度、两套行政管理架构、两种文化、两套法律制度,乃至两种生活习惯,在横琴这片土地上不断地交汇、碰撞、融合、互洽,产生奇妙的化学反应。从智慧城市的构建到绿色建筑的推广、从十字门商务区到澳门新街坊,自由而坚定、含蓄而广阔。这不仅仅是一个区域的规划,更是大湾区协同发展的生动实践,是粤港澳三地优势互补、共同繁荣的伟大尝试。

下午,我们邂逅了粤澳合作中医药产业园。踏入园区,一股浓郁的中医药文化氛围扑面而来。展厅里陈列着的各色中医药产品,从传统的中药材到创新的中药制剂,每一件都凝聚着科研人员的心血。工作人员详细地为我们介绍着园区的发展历程和科研成果。他们与澳门的高校、科研机构紧密合作,将传统中医药与现代科技相结合,在新药研发、质量控制等方面取得了显著的成果。

而不仅仅是在珠海,粤港澳大湾区一路走来,我有一种强烈的感觉——香港、澳门、珠海的科研机构、各大高校都专注中医药学研究,让中医这门传统学科在创新驱动下焕发出勃勃生机。香港大学的中药现代化研究团队与内地专家联手,运用前沿的生物技术解析古老药方;澳门科技大学的药物安全评价中心,为中药走向国际提供严谨的质量把控;珠海本地的生物医药企业,则将这些科研成果转化为实实在在的产品,让传统智慧焕发新生。这大抵就是传承的力量。

三、产学结合 助力地方

此外,调研团还非常愉快地来到了一个“地主+亲人”单位。珠海复旦创新研究院是由珠海市人民政府与复旦大学于2018年10月19日共建的新型研发机构,采用“双基地”模式,在珠海和复旦大学同步挂牌。

研究院的领导老师们为大家详细介绍了近年来产学研结合的多项成果,而通过座谈,大家也了解到了高校与地方合作的诸多面相。据了解,研究院下设金融创新发展中心、物联网智慧城市创新平台、大数据与智能计算研究所等创新平台,并依托复旦大学博士后流动站设立广东省博士后创新实践基地。依托复旦大学的学科、人才、技术及校友资源优势,主要从事创新成果转移转化和高端人才引进培养,聚焦芯片设计、生物医药、新材料、金融科技、海洋科技、物联网智慧城市等领域。

四、结语:灯塔渔女 沙滩霓虹

珠海的白天是热辣滚烫的,到了夜间却化作温柔的诗行。夜间,我们踩着渐浓的夜色来到城市观景台旁的沙滩,排成一列,脱下鞋袜,双脚浸透在这沁凉的海水中。远方,珠海渔女婀娜的身影在夜色中若隐若现;近处,游客三三两两漫步,踩碎了沙滩上的月光。在这里,有传统与创新的碰撞,有科技与人文的交融,既有规划局里热议的湾区发展温度,又有沙滩上追逐浪花的青春热度。海风裹挟着桂味荔枝的甜香,浪花轻拍脚踝的节奏,与远处日月贝的霓虹闪烁,共同谱写着这座城市最动人的夜曲。

我相信,大湾区必将披荆斩棘、一路高歌猛进。希望在不久的将来,我们能一道重回大湾区,再次感受改革、开放以及创新的强大时代脉搏。

(撰稿:红队成员-包旭艳 时间 倪楚微 叶立平 高莉雯 李宇洋)